复盘中国互联网20年 治乱2得失都在这里(3)

(三)0TT时代运营商与互联网企业之间的关系再造

2007年,苹果发布了iPhone手机。这一新物种的出现,以及随后谷歌安卓系统的推出,使得智能手机快速引起了移动互联网行业的巨大变革。

曾经主导中国移动互联网生态的运营商突然发现自己面临着两重危机:

第一重危机是空心化。以前获得应用,只能通过运营商的平台,而现在可以通过APPstore和各类安卓的应用商店来进行下载,之前和运营商合作处于下游的各家SP纷纷投身于APP的研发和运营。这时对于运营商来说意味着进入了OTT时代。OTT,被翻译为过顶传球,很形象的形容了此时运营商的地位,即SP和用户直接联系在一起,以往作为直接接触者的运营商,其和用户之间可以接触的点越来越少,只能眼睁睁看着曾经只有自己可以接触和服务的用户转化为互联网用户。

第二,基于手机通讯录的移动社交产品出现,对运营商的短信业务造成巨大冲击。典型的如WhatsApp和微信,这种移动互联网时代新型即时通讯工具自其诞生后一直保持爆炸性增长,用户迅速熟悉和适应了使用这类应用来进行文字和语音发送,放弃了传统的短信和语音留言业务,这给运营商带来巨大压力。2013年春节,中移动的短信服务首次出现负增长。

第三,网络技术标准的滞后,使得曾引领移动梦网的中国移动,开始出现移动互联网环境下网络超载的情况,而中国联通和电信此时则依托先进的3G标准快速赶上,运营商之间的竞争格局复杂。

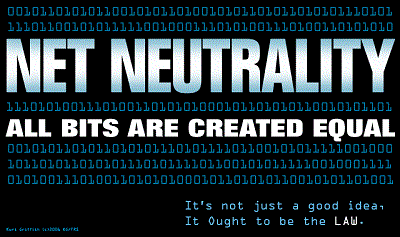

2013年,由于中移动网络信令的问题引发了“微信是否收费”的舆论大战。虽然很多舆论误解是微信向用户收费,但其实核心的问题是,对于微信等互联网产品过多的占用中移动的信令,运营商是否可以向腾讯公司收取更多的费用。当时笔者查阅了全球运营商在遇到此类问题时应当采取何种竞争规则,最后发现必须坚守发端于美国的网络中立规则,才能有效地解决中国互联网当下遇到的问题。

网络中立被美国互联网视为保持产业创造性、创新以及自由开放的基础。美国联邦通信委员会于2010年12月21日通过的《网络中立条例》(FCC 10-201),要求运营商要坚持透明性、不得封堵和过滤和非歧视原则。网络中立规则出台后一直遭到运营商的反对,但是美国政府和法院一直坚决支持。2015年2月27日通过的“网络中立”新规重申了三大规则:不得封堵、不得限速和不得设置付费优先。

网络中立对于保障互联网产业的创新与快速发展有两种重要意义:第一,由于运营商自身也在从事OTT业务和其他增值电信业务例如短信等,其在面临被空心化的风险时,可能会采取对自身有利的竞争行为。而网络中立则要求运营商不得既当裁判员,又当运动员,不能利用管道优势妨碍互联网公司从而使自己获得竞争优势;第二,运营商必须公平对待所有网络上的开发者,而不得采取歧视性对待。例如运营商如果针对大型互联网公司单独收费以保障其更好地服务用户,这会使小型互联网公司丧失与大公司进行竞争的基础。

在2013年争议最热的微信是否收费问题上,虽然舆论层面的炒作使得运营商和互联网公司之间的关系看似紧张,但在事件背后大家也都清醒地认识到:尽管运营商的短信收入和话费收入在减少,但是流量收入在大幅增长,而且从全球范围来看,运营商的管道化是必然趋势,只有敢于创新和颠覆自己,将战略重点调整为流量经营,才能有效应对这一挑战,与互联网公司实现合作共赢。

中国互联网的发展印证了这一趋势。随着移动互联网的快速发展,各类移动互联网应用的需求逐渐被开发。从基础的娱乐沟通、信息查询,到商务交易、网络金融,再到教育、医疗、交通等公共服务,移动互联网塑造了全新的社会生活形态,刺激我国网民规模快速增长,进而拉动中国运营商流量收入的快速上涨。

根据CNNCI第37次互联网普及调查报告,2015年底我国网民规模达6.88亿,其中手机网民规模达6.2亿,而且2015年新增网民最主要的上网设备是手机,使用率为71.5%。同年,中国移动营运收入为人民币6683亿元,其中移动数据流量增长高达143.7%,手机上网客户DOU增长118.5%,无线上网收入较上年增长30.5%,高达人民币2009亿元。

移动数据流量增长趋势

由此可见,当传统产业特别是产业链的上游面临冲击时,其如果能够坚守最核心的公平竞争规则,持续进行开放式创新,虽然短时间会有一些阵痛,但最终将带来自我的重生。如果中国的运营商走上了封闭型的经营模式,例如实行歧视性收费等,中国的互联网恐不会实现今天的发达程度。

三、互联网产业上游的不正当竞争会引发巨大危害

上文谈到运营商与互联网公司的上下游关系,是从网络中流量运行这一角度来区分的。从操作系统的角度来看,也存在基于软件权限的不同而引发的上下游关系。

因为无论是电脑还是智能手机,都是由硬件构成的,例如硬盘、CPU、内存、摄像头、键盘灯,这些硬件的运行要靠windows或iOS操作系统。依托于操作系统运行的是应用软件,例如QQ、浏览器、输入法等,他们之所以能够在电脑中运行,依赖于操作系统所开放的相关权限,例如通过QQ进行视频聊天,前提是操作系统把摄像头和麦克风的调用权限开放给了QQ。

在应用软件之中,杀毒软件是较为特殊的一类软件,因为安全软件出于杀毒、查杀木马等需求,其对操作系统拥有较高的权限,这时安全软相当于在整个应用软件层的上游,即硬件-操作系统-安全软件-应用软件这样一个上下游关系。如果拥有技术权限优势的安全软件滥用权限,干扰低权限的应用软件产品,会引发行业的巨大混乱。

(一)安全软件免费模式引发互联网行业大战

从全球的安全软件市场来看,其一般是通过向用户收费来实现盈利的,例如我国早期的安全厂商瑞星和金山等,都是向用户收费。当2006年某安全软件以免费模式进入这一市场后,其对传统的安全软件市场带来巨大的冲击,很快占领了安全市场的主要份额。

天下没有免费的午餐,那么免费的安全软件通过什么赚钱,如何实现盈利呢?由于安全软件市场份额比较大,消费者认同度比较高,因此其迅速推出了浏览器产品,并取得较大的市场份额。浏览器可以实现一定程度的盈利,因为浏览器无论是导航页还是其上面的插件,都可以带来一些合作收入。当浏览器的市场份额不断扩大时,其便开始进军搜索引擎市场,通过竞价排名来实现更为丰厚的利润。这就是安全软件早期的三级火箭的商业模式:安全软件-浏览器-搜索引擎。

在三级火箭的推进过程中,无论是早期为获得更多用户而引发的与社交软件的大战(3Q大战),以及对他人默认浏览器设置的修改(3狗大战),乃至对他人搜索结果的插标(3B大战),其核心都是利用自己安全软件的特殊地位,或者说自己的“上游”优势,对下游进行不正当竞争。

应用软件作为操作系统生态中的下游,其基本上无力对安全软件进行技术反制,只能诉求于司法和行政的保护,而这时我们却发现行业竞争规则竟然是缺失的。

(二)竞争规则不明使得行业竞争秩序迅速恶化

作为受害方,各家应用软件企业最急迫的诉求便是希望能叫停安全软件的相关行为。但当企业起诉到法院时,他们发现我国的法律对于互联网不正当竞争没有规定诉前禁令(行为保全)。在2012年我国《民事诉讼法》修订之前,《民事诉讼法》和《反不正当竞争法》中都没有规定诉前的行为保全制度,这就意味着受害企业必须坐等到司法诉讼的判决生效才能获得司法救济。

而囿于司法的程序性,一个案件的审判周期往往在一年以上,受害企业等是等不起的。即便胜诉,企业的获赔额与其损失额也有很大的差距,例如3Q大战打了三年,最后获赔500万,虽然看似不少,但是和扣扣保镖在72小时内1000万的装机量相比完全是九牛一毛,因为在互联网领域获得1个用户平均需要10元的成本,1000万的用户就相当于省去1亿的推广费用。

一边是赢了官司,输了市场,一边是诉讼营销,屡败屡战,市场份额不断扩大。这时候产业界不禁要问,拿什么才能保护你,我苦心开发和运营的产品。

(三)严重的后果

当互联网的上游企业为非作歹,同时行业竞争规则不明时,会导致行业产生巨大的混乱,竞争风气急剧恶化。2014年,北京一中院知识产权审判一庭庭长崔学锋法官介绍说,互联网不正当竞争纠纷存在四方面突出问题:

第一,重复侵权情况较为严重。部分早已被法院判决认定的不正当竞争行为,仍在持续出现。甚至还出现了某些互联网企业重复实施相同不正当竞争行为的情形。

第二,从受害者转变为施害者的情况频发。在部分案件中作为原告的互联网企业,随后成为了同类案件的被告,从不正当竞争行为的受害者转变为施害者。

第三,互相实施的不正当竞争行为增多。近期,个别互联网企业之间互相实施不正当竞争行为的状况有所增加,此类“以牙还牙”的状况,增加了互联网不正当竞争的混乱程度。

第四,不正当竞争行为的新型表现形式不断涌现。随着技术的不断创新,互联网领域迎来了云计算、移动互联网、大数据时代等一系列技术变革,同时互联网企业的经营模式也时刻发生着变化,由此催生了一批新型的不正当竞争行为手段,使得互联网领域的不正当竞争行为日趋多样化。

由此可见,当上游企业滥用技术优势地位实施不正当竞争行为时,将极大的造成行业竞争秩序的破坏,此时国家执法机关和司法机关必须予以及时的规制,而不能放任与观望,否则将造成积重难返的情形。